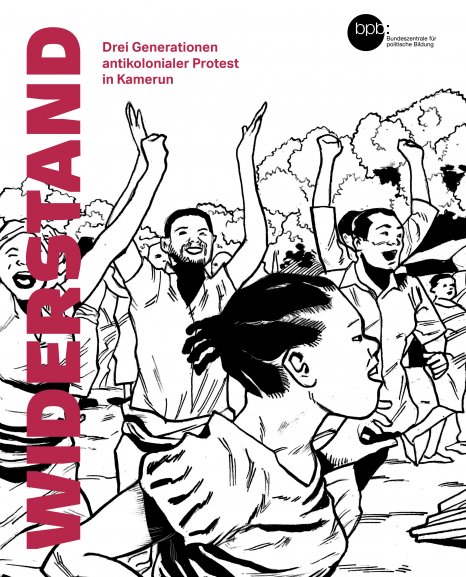

Anti-Rassismus als Anspruch

Als Verein, der sich für Bildungsprojekte über internationale Grenzen hinweg, interkulturelle Zusammenarbeit und – vielleicht sogar vor allem– für gemeinsame Erfahrungen und den Austausch in kulturellen und menschlichen Beziehungen einsetzt, gehört auch die Auseinandersetzung mit Rassismus zu unserem Selbstverständnis. Auch – oder gerade weil – diese nicht immer leichtfällt. Deshalb haben wir uns Ende Januar/Anfang Februar dieses Jahres ein Wochenende lang Zeit genommen und an einem so genannten Anti-Rassismus-Training von Phoenix e.V. teilgenommen.

Für viele von uns war das ein intensiver Prozess des Zuhörens, Hinterfragens, Verlernens und Reflektierens. Vor allem aber war es ein Anfang, für einen Prozess, der uns noch lange begleiten wird.

Pheonix e.V. – ein kurzer Einblick

Aber von vorne: wer ist eigentlich Phoenix e.V.? Phoenix ist ein Verein, der sich für wirksame Schritte gegen Rassismus einsetzt. Ziel der Arbeit ist es, Menschen für die alltäglichen und strukturellen Erscheinungsformen von Rassismus zu sensibilisieren und sie darin zu bestärken, ihrer eigenen Prägung positive Strategien entgegenzusetzen. Dazu bietet der Verein unterschiedliche Angebote von Anti-Rassismus-Trainings, Empowerment-Angeboten, Vorträgen oder auch Beratungen für Einzelpersonen und Gruppen an[1].

Der Name Phoenix steht dabei sowohl für den Glauben an eine bessere Zukunft nach jahrhundertelanger kolonialer Gewalt – wie ein Phoenix aus der Asche – als auch für Sybil Phoenix, eine wichtige Vordenkerin und Namensgeberin der Bewegung[2].

Die Ursprünge des Vereines gehen auf die Erfahrungen des Schwarzen Deutschen Austen Peter Brandt zurück, der in London der Pädagogik der Anti-Rassismus-Trainings ausgebildet wurde und ab den 1980er-Jahren begann, diese in Deutschland zu etablieren[3].

Phoenix arbeitet heute in gemischten Teams von Schwarzen und weißen Trainer*innen. Die Philosophie beruht auf der Überzeugung, dass Rassismus nicht nur ein Problem der anderen ist, sondern dass auch weiße Menschen sich als Teils des Systems begreifen und Verantwortung für Veränderungsprozesse übernehmen müssen. Nur so können tragfähige antirassistische Strategien entstehen[4].

Das Training

Das Training wurde von zwei erfahrenen Trainer*innen von Phoenix e.V. geleitet, die neben der Moderation und Anleitung verschiedener Methoden auch immer wieder Einschübe ihrer eigenen Biografie mit unserer Gruppe geteilt haben. Damit setzten sie bereits zu Beginn des Trainings den Ton für die nächsten zwei Tage und boten durch den Vertrauensvorschuss eine einzigartige Gelegenheit, einen wirklich intimen und zutiefst persönlichen Austausch unter den Teilnehmer*innen zu ermöglichen. Dieser kam jedoch nicht zustande, ohne vorab die Herausforderung zu überwinden, sich auf so eine Art Training einzulassen. Anders als in anderen Seminar-ähnlichen Konzepten ging es nämlich nicht um die distanzierte Diskussion verschiedener Theorien zu gesellschaftlichen Ausprägungen menschenfeindlicher Haltungen oder Schema-F-Strategien, diesen etwas entgegenzusetzen. Vielmehr stand die ehrliche Auseinandersetzung der eigenen Rassifizierung – also der Sozialisation als Weiße*r – im Fokus, die uns tief in unsere eigene Kindheit und Jugend zurückblicken ließ, welche auch schon damals rassistisch geprägt war. Gerade an diesen Stellen machte die Bezeichnung Training dem Konzept alle Ehre, denn hier galt es für jede*n Einzelne*n, zu wühlen und zu suchen, zu reflektieren und zu verstehen, welche Rolle man selbst – auch als vermeintlich aufgeklärte Person – in einem historisch-gewachsenen und strukturell-rassistischem System einnimmt.

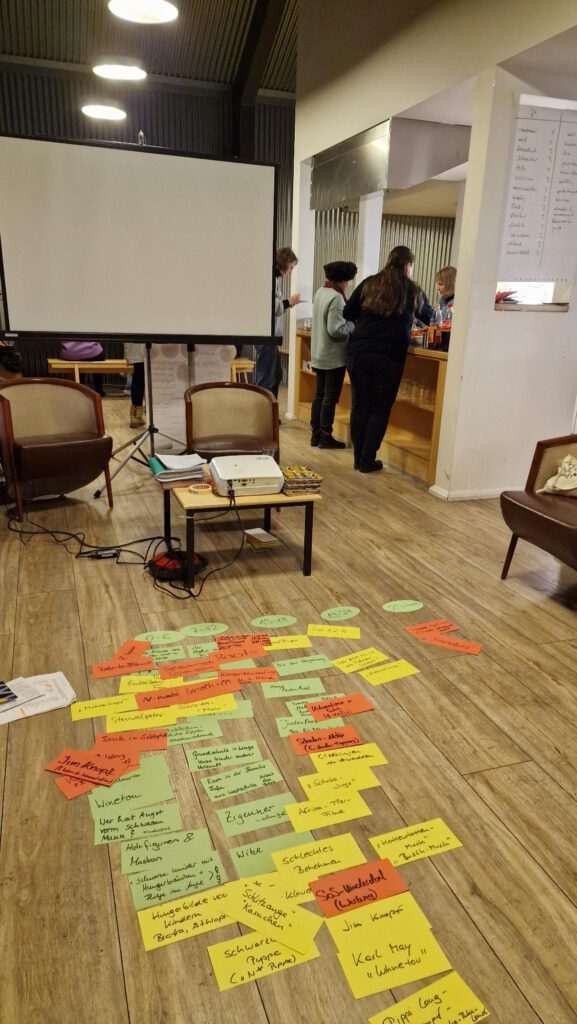

Dazu haben unsere Trainer:innen uns mit verschiedenen Methoden immer wieder sehr erfolgreich zu „oh“, „aha“ oder auch „huch“ Momenten gebracht, dessen emotionaler Kern bei einigen noch nachhallt. So haben wir bspw. eine Liste mit verschiedenen Wörtern erstellt und die Aufgabe gestellt bekommen, uns alle Wörter zu markieren, die uns betreffen. Der Twist; es gab zwei Listen. Einmal für die Konzepte, die wir uns persönlich zuordnen und einmal für das, was wir uns als Kollektiv zuordnen würden.

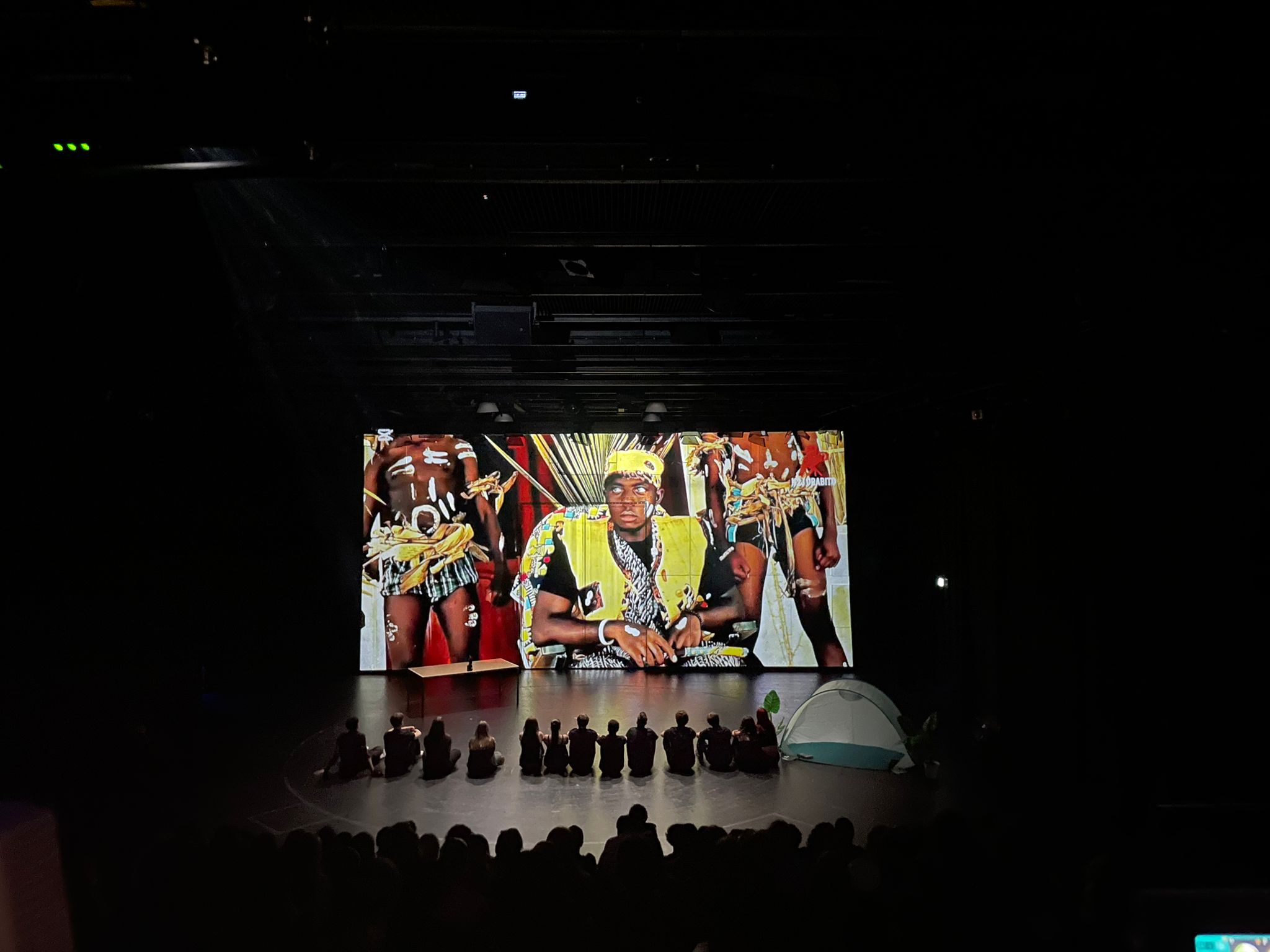

Eine andere Methode nahm uns mit auf eine Zeitreise in die Medien unserer Kindheit und Jugend. Von Pippi Langstrumpf bis zu den Tim & Struppi Comics oder auch dem Universum rund um Donald Duck. Es war erstaunlich zu sehen, wie viele – und auch wie stark ausgeprägte – rassistische Stereotypisierung wie völlig selbstverständlich in diesen Medien zum Vorschein kam und wie wenig wir uns dessen bewusst waren.

Fazit

Zuletzt bleibt jedoch die klare Empfehlung, an einem Anti-Rassismus-Training bei Phoenix e.V. mal selbst teilzunehmen und die Perspektive darauf, wie man Rassismus verstehen kann – und auch, was man selber tun kann, sich in diesem System wahrzunehmen – einmal selbst zu erleben.